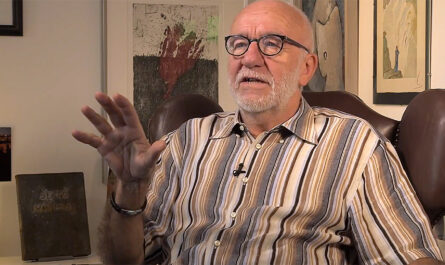

Bernd Weikl im Gespräch (2018)

• Kammersänger Bernd Weikl begeisterte mit seiner einzigartigen Stimme über Jahrzehnte auf allen großen Bühnen der Welt – in 120 Opernpartien ebenso wie als Lied-Interpret. Er war auch als Regisseur tätig und veröffentlichte nach seinem Rückzug von den internationalen Bühnen mehrere Bücher, darunter die Autobiographie „Licht und Schatten“ sowie „Singen – In der Oper, als Therapie und in der Post- und Postpostmoderne“.

In dem Video-Teil des Gesprächs, das am 1. Juli 2018 im Bernd-Weikl-Museum in Bodenmais (Deutschland) stattfand, geht es unter anderem um die Bedeutung des Singens und der Intuition, um Ästhetik und Seelennahrung sowie um „Licht und Schatten“ in der Biographie dieses großartigen, humorvollen Künstlers und kritischen Denkers.

Im folgenden Textteil werden unter anderem wissenschaftliche Aspekte zum Thema „Singen“ sowie Bernd Weikls Gedanken zum modernen Regietheater vertieft.

Herr Kammersänger, Sie haben nicht nur Jahrzehnte lang auf allen großen Opernbühnen der Welt gesungen, sondern sich auch mit wissenschaftlichen Hintergründen zum Gesang beschäftigt und darüber auch Bücher geschrieben. Welche Bedeutung hat das Singen für den Menschen?

WEIKL: Mit der Stimme, unserem stärksten Ausdrucksorgan, teilen wir uns unserer Umgebung vom ersten Schrei an mit und werden so emotionale Staus los – eine Triebabfuhr zum seelischen Ausgleich. Wir lernen unsere inneren Räume über die verschiedenen Tonhöhen und Klangfarben kennen, entwickeln unsere Identität über die „stimmige“, differenzierte Benutzung der Stimme, kommen mit uns in Resonanz und verbessern im körperlichen Bereich verschiedene Funktionen, zum Beispiel die Atemfunktion, Darmtätigkeit oder Sauerstoffsättigung. Wir verbessern durch den Ausgleich im Vegetativum unser seelisches Gleichgewicht. Früher pflegten wir vom ersten Schrei an einen höchst kreativen Umgang mit unserer Stimme, der sich in den letzten Jahrzehnten bis zum Ende unserer Schulbildung vornehmlich durch die veränderten soziokulturellen Gegebenheiten zu unserem eigenen Nachteil reduziert hat, erschreckend reduziert.

Heute üben wir das Uns-selbst-Erkennen und das Erkannt-Werden über die Stimme viel zu wenig, weil wir ihre Vielfältigkeit nicht mehr entwickeln. Die Vielfalt ist in der gesamten Biosphäre, zu der auch wir Menschen zählen, die entscheidende Überlebensstrategie der Natur. Die Einfalt tötet uns.

Der Spiegel unseres körperlichen, geistigen und seelischen Umgangs mit unserem Selbst ist unsere Stimme! Das Singen begünstigt in der Früherziehung soziale, kognitive und emotionale Bereiche der Persönlichkeitsbildung.

Sie haben 2017 zum Thema „Singen“ ein Buch veröffentlicht, in dem Sie sich unter anderem mit dem therapeutischen Nutzen des Gesangs befassen – ob es nun um Depressionen, Burnout oder psychosomatisch bedingte Erkrankungen wie etwa Asthma geht. Welche Zusammenhänge sehen Sie da? Welche Erfahrungen haben Sie in diesem Bereich?

WEIKL: Psychisch Kranke sind in ihrer mentalen Leistung beeinträchtigt. Man unterscheidet irreversible und reversible, also reparable oder dauerhafte Funktionsblockierungen im Hirn der Patienten. Ausgelöst können sie von vielerlei Ursachen werden – durch äußere Verletzungen, Tumore oder auch lang andauernde Störungen von Psyche und Soma. So können zum Beispiel der Orientierungssinn, die Denk- und Sprachfähigkeit, die musische Veranlagung und damit auch das Singen gestört sein.

Stottern etwa ist eine überwiegende Blockade in einem Areal des linken Hirns und kann durch Singen therapiert werden.

Ist unser Singen gestört, sitzt die Blockade – was ihren melodischen Anteil betrifft – in unseren rechten grauen Zellen. Hier werden aber auch andere nonverbale gedankliche Tätigkeiten verrichtet, zum Beispiel das räumliche Vorstellungsvermögen, Phantasie, Intuition, ganzheitliches Denken; auch das Akausale, das Widersprüchlichkeit und Paradoxie toleriert und damit den Horizont des Denkens oder Fühlens erweitert, um vielleicht Fesseln festgefahrener Denkprozesse aufzulösen.

Reversible Blockaden bei Denkprozessen, die hauptsächlich die linke Hirnhemisphäre betreffen, sind anscheinend unkomplizierter zu diagnostizieren und während einiger Gesprächstherapien zu behandeln, als reparable Defekte oder Kurzschlüsse in unserem rechten grauen Zellhaufen. Denn die rechte Hirnseite kann sich nicht sehr gut mit Worten ausdrücken – umso mehr über die Gefühlsebene, deren Werkzeug oder Vokabular die Künste sein können und sollen.

Gesprächstherapien haben hier Mühe, sich an das Übel heranzutasten, und dies insbesondere bei Patienten mit niederem IQ, beschränktem Vokabular und insgesamt mangelhafter Möglichkeit zur Kommunikation.

Durch intensives und teils langwieriges Gedächtnistraining lässt sich im Idealfall eine Wiederherstellung der Funktion bzw. Regeneration von Nervenzellknotenverbindungen oder deren Neubildung erwirken – neben dem Einsatz möglicher neuritenstimulierender Ingredienzien.

Diese bekannten Zusammenhänge inspirierten mich, die Wirkung des Singens therapeutisch zu nutzen. Und auch ein anderer Gesichtspunkt sprach für mein Herangehen: Da ich nachweisen wollte, dass sich der staatliche Bildungsauftrag für Oper und Konzert nicht primär auf das Wort, also den Text, sondern ebenso auf Musik und Gesang bezieht, trat ich an Professor Dr. Dr. Paul Hoff, einen guten Freund, heran und trug ihm mein Anliegen vor. Paul Hoff war damals an der Psychiatrie München, Nussbaumstraße, tätig. Wir durchforsteten den Klinik-PC und fanden keine wissenschaftlichen Untersuchungen, die sich diesem Thema bereits gewidmet hätten, so dass ich im Herbst 1996 die Möglichkeit erhielt, eine klinische Pilotstudie zum Thema „Gesang als musiktherapeutische Intervention bei depressiven Patienten“ an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München zu initiieren. Wir stellten uns hier diese zentrale Frage: Welche Effektivität könnte eine Einzeltherapie in Form von angeleitetem Atmen und Singen auf depressive Patienten hinsichtlich ihrer Befindlichkeit, ihres Konzentrationsvermögens, Antriebs, Erregungsgrades und ihrer Ängstlichkeit haben?

Wie ging es während dieser Pilotstudie?

WEIKL: Wir hatten zwölf Probanden unterschiedlichen Alters. Leider musste ich während der Durchführung der Studie feststellen, dass nur noch die älteren Personen in der Lage waren, ein Volks-, Weihnachts- oder Kirchenlied zu singen. Zu singen! Von Gesang nach meinen Maßstäben konnte hier nicht ausgegangen werden. Wichtig war einzig, ein gewisses Legato durch die Muskulatur rund um das Zwerchfell – die abdominale Atmung – zu ermöglichen. Bei jüngeren Probanden stellte ich neben Atemproblemen auch eine Stimmschwäche fest und eher Kenntnisse in Sachen Popmusik.

Ein außergewöhnlich positives Erlebnis schenkte mir Frau Quasnitschka, sie war damals 69 Jahre alt. Sie wurde von zwei weiß gekleideten Pflegern aus ihrer Station zu mir geführt und platzierte sich so, dass sie sich an dem Flügel, der im Raum stand, festhalten konnte. Dann stimmte sie – von mir angeleitet – das Volkslied „Am Brunnen vor dem Tore“ an. Es war bemerkenswert, wie sich ihr Oberkörper aufrichtete. Und nach wenigen Minuten ein strahlendes Gesicht! Jetzt wollten sie die Pfleger wieder auf ihre Station bringen. Aber Frau Quasnitschka stieß sie zur Seite und klopfte mir auf die Schulter: „Schön haben sie das gemacht, junger Mann!“ Dann ging sie allein hinunter auf ihre Station und wurde von anderen Kranken wegen ihrer positiven körperlichen Ausstrahlung beneidet. Plötzlich wollten alle bei unserer Studie mitmachen, was natürlich nicht möglich war.

Aufgrund des bemerkenswerten Ertrags unserer Münchner Studie wurde ich von Professor Dr. Erich Vanecek an die Wiener Psychiatrie auf der Baumgartner Höhe eingeladen. Ich wiederholte das angewandte Atmen und Singen bei Asthmatikern,

deren Krankheit nicht selten psychosomatischen Ursprungs ist. Das Ergebnis der Studie in Wien war in zweifacher Hinsicht ein Erfolg. Die Probanden erfuhren über das Training mit der abdominalen, also sängerischen Atmung sowohl die Möglichkeit, besser mit ihrem Asthma umzugehen, als auch eine Katharsis ihrer belastenden Gefühle. Beim Wiener Asthmakongress hielt ich hierzu einen vielbeachteten Vortrag.

Welche Zusammenhänge zwischen Gehirn und Musik sehen Sie noch?

WEIKL: Ein langer Evolutionsprozess der Natur hat den Menschen mit seinem heutigen Hirn ausgestattet. Es besteht – im Wesentlichen – aus zwei Großhirnhälften, wobei diese schwerpunktmäßig verschiedene Denkaufgaben durchführen.

Eine Verletzung der linken Hemisphäre kann sich beispielsweise in einer Sprach-, Lese- oder Rechenstörung niederschlagen. Die Verarbeitung verbaler Gedächtnisinhalte kann ganz oder teilweise eingeschränkt werden. Auch das Stottern ist das Ergebnis einer linkshemisphärischen Blockade. Aber trotz schwerer Schädigung dieser linken Hemisphäre sind Patienten bisweilen in der Lage, zu singen. Dieses Phänomen könnte damit zusammenhängen, dass beim Singen auf niedergelegte, also bereits „gesammelte“ Gedächtnisinhalte zurückgegriffen werden kann, während bei der Spontanansprache, die einen wesentlich komplexeren Prozess darstellt, Interaktionen mit dem Frontalhirn, das die nächsten Schritte plant, koordiniert und anregt, unbedingt notwendig sind. Etwas vereinfacht gesagt, ist unsere linke Hirnhälfte für analytische Denkvorgänge zuständig. In ihr sind zahlreiche Prozesse lokalisiert, die mit Kulturtechniken wie Rechnen, Schreiben und beispielsweise dem spontanen, laienhaften Hören von Musik ohne Worte verbunden sind.

Die rechte Hemisphäre dagegen verfügt nur über geringe Möglichkeiten der verbalen Verarbeitung. Im rechten Schläfenlappen sind Zentren lokalisiert, die sich mit räumlicher Wahrnehmung und deren Verarbeitung beschäftigen. Aus Fallstudien ist uns bekannt, dass die rechte Hemisphäre eher mit dem übergeordneten Erfassen von Umweltprozessen befasst ist. Das heißt, wir erfahren hier Sinneseindrücke, ohne sie zu analysieren.

Imagination und Kreativität sind zwar typische Merkmale sowohl des rechten als auch des linken Frontalhirns, allerdings ist zielgerichtetes kreatives Denken und Problemlösen eine Domäne des linken Frontalhirns und sehr viel weniger in der rechten Hirnhälfte angesiedelt.

Beim Hören findet bereits im Hirnstamm eine mehrfache Kreuzung der Hörinformation zwischen den beiden Hirnhälften statt. Wir können daher davon ausgehen, dass beide Hirnrinden, links und rechts, weitgehend identische Informationen über das Gehörte erhalten. Diese Tatsache ist neben anderen Momenten ein Grund dafür, weshalb für die hemisphärenspezifische Untersuchung von kognitiven Funktionen akustische Aufgaben – Musik, Gesang – nur sehr ungern herangezogen werden. Und doch lassen sich in kleineren Fallstudien ganz entscheidende Ergebnisse der Asymmetrie beim Hören feststellen.

Krankhafte Zustände, also Blockaden – von der Antriebsschwäche bis hin zur Aggressivität –, werden zwar auch im Hirnstamm, dem limbischen System oder den Stammganglien, lokalisiert, vor allem jedoch dem Frontalhirn zugeschrieben. Und dort erreicht uns auch der gesangliche Melos. „Das Musikhören ist nicht nur ein passives Erleiden von Schallwirkungen im Hörorgan, sondern vielmehr eine hochgradige Betätigung von logischen Funktionen des menschlichen Geistes“, meinte bereits Karl Riemann vor einem Jahrhundert. Die musikalische Rezeption ist kein eindimensionaler Prozess, sondern eine Folge von Wahrnehmungen und Vergleichen mit bereits vorhandenen Gedächtnisinhalten. Die Grundstimmung des jeweiligen Individuums, die Umgebung und zusätzliche Sinneseindrücke determinieren, was gehört wird. Deshalb ist das optimale Hören von Musik und Gesang auch von einer möglichst „neutralen“ Stimmung der Person und Umgebung abhängig.

Wird der rechte Schläfenlappen durch Verletzungen zerstört oder operativ entfernt, haben die Patienten Schwierigkeiten, Veränderungen in der Tonhöhe von Einzeltönen oder Melodien zu erkennen. Entfernt man den linken Schläfenlappen, sind die Kranken in der Aufgabe, Tonhöhen zu erkennen, kaum eingeschränkt.

Eine Fülle von ähnlichen Versuchen, die nicht nur die Rezeption von Musik betreffen, sondern auch das ganzheitliche Denken, das räumliche Sehen, das visuelle Erkennen, also in der Summe alles Nonverbale beinhalten, zeigen, dass unser rechter Schläfenlappen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung unserer Persönlichkeit einnimmt.

Unsere linke Hirnhälfte kann sich sprachlich mitteilen, aber die subdominante rechte Hemisphäre unseres Hirns bringt kein Wort heraus. Deshalb glauben wir – leider und fälschlicherweise! –, sie vernachlässigen zu dürfen. Oder wir werden künstlerisch kreativ und versuchen dabei, unsere nonverbalen Gedanken, Meinungen, Sichtweisen oder Bedürfnisse als Musiker, Bildhauer, Maler, Tänzer usw. zu artikulieren. Die moderne Tiefenpsychologie unserer Tage erkennt in der Musik, also auch im Singen, einen Aktivator des Unterbewusstseins. Die Psychosomatik weiß um die Einflüsse bezüglich vegetativer Veränderungen. Und in der Sozialpsychologie wird bestimmte Musik als nonverbales Kommunikationsmittel betrachtet, welches den Gemeinschaftssinn fördert.

In der Beschreibung Ihres Buches „Singen“ ist zu lesen, dass Gesang, „zur Vervollkommnung der allgemeinen Gesittung beitragen“ kann. Welche Zusammenhänge sehen Sie zwischen Gesang und Gesittung?

WEIKL: In der bayerischen Verfassung in Artikel 131,1-3 wird gefordert: „Bildung soll auch Herz und Charakter erreichen und die Ehrfurcht vor der Würde des Menschen.“ Im Freistaat Sachsen wird es in Absatz 2.3 inhaltlich ebenso formuliert: „Die musische, kulturelle Bildung ist ganzheitlich und hat daher erheblichen Einfluss auf das soziale Verhalten, auf die soziale Kompetenz, auf die Entwicklung demokratischer Haltungen und Strukturen.“

Darüber äußerte sich bereits Friedrich Schiller in seinen Schriften zur „Ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts“, 1802: „Die Schaubühne ist mehr als jede andere öffentliche Anstalt des Staates eine Schule der praktischen Weisheit, ein Wegweiser durch das bürgerliche Leben, ein Schlüssel zu den geheimsten Zugängen der menschlichen Seele.“ Und in „Die Braut von Messina oder Die feindlichen Brüder, über den Gebrauch des Chores“ hat sich Schiller erneut dazu geäußert: „Alle Kunst ist der Freude gewidmet, und es gibt keine höhere und keine ernsthaftere Aufgabe als die, Menschen zu beglücken. Die rechte Kunst ist nur diese, welche den höchsten Genuss verschafft.“ Man bedenke: So modern äußerte sich Schiller schon damals, und er wird heute durch wissenschaftliche Ergebnisse bestätigt.*

Das erwünschte freudige Erlebnis durch Kunstgenuss führt also nachweislich zur Ausschüttung von Glückshormonen in unseren grauen Zellen. Es unterstützt die im staatlichen Bildungsauftrag deutlich beschriebene und daher unbedingt geforderte Persönlichkeitsentwicklung.

Im sogenannten modernen Regietheater – oder vielleicht besser: Regisseurs-Theater – steht manchmal weniger das Werk selbst im Zentrum, sondern die nicht immer dazu passenden politischen Botschaften des Regisseurs. Sie haben sich als scharfer Kritiker dieser Entwicklung nicht nur Freude gemacht, Sie wurden bisweilen sogar als Rechtsradikaler oder Kulturpessimist schubladisiert. Inwieweit hat das Ihre Karriere beeinflusst?

WEIKL: Am 3. Juli 1996 widmete mir die sehr renommierte Süddeutsche Zeitung einen vernichtenden Kasten unter dem Titel: „Eine sehr, sehr deutsche Rede“. So hatte der bayerische Generalintendant meine Aussagen bei einer Publikumsveranstaltung am 1. Juli 1996 bezeichnet. Dieser Beitrag war voll von falschen oder frei erfundenen Unterstellungen. Am 4. Juli 1996 sandte ich dem zuständigen Journalisten von der SZ meine Gegendarstellung zu seinen mir in den Mund gelegten Aussagen, die natürlich nicht beantwortet wurde. Eine führende Zeitung in Süddeutschland hat also nachweislich gelogen und dadurch meine internationale Karriere beendet. Was ich am 1. Juli 1996 wirklich gesagt habe, wurde als Tondokument archiviert. Ich besitze eine Kopie davon. Ich habe den bayerischen Bildungsauftrag zitiert und erklärt, weshalb die Unterhaltungsbranche damit nichts zu tun hat und haben kann. Ich habe den Unterschied zwischen der subventionierten E-Musik und der U-Musik in ihrer Rezeption anhand psychologischer Gesetze und eigener Studien an der Psychiatrie München Nussbaumstraße und Psychiatrie an der Wiener Universität nachgewiesen.

Was wurde Ihnen in dem Beitrag der Süddeutschen Zeitung konkret unterstellt?

WEIKL: Zum Beispiel, dass ich behauptet hätte, es gäbe so wenig deutsche Star-Dirigenten, weil die urdeutsche Kultur systematisch ausgehöhlt würde. Das ist völlig frei erfunden! Ich habe das weder wörtlich noch sinngemäß vorgetragen. Ich habe auch nie, wie weiter behauptet wurde, das Fernsehen als in direkter Linie verantwortlich für die Kriminalität in Deutschland bezeichnet … wenngleich wissenschaftliche Studien eine deutliche Verbindung von Sehen und Handeln nahelegen. Eine regelmäßige Beobachtung von Gewalt kann zu einer psychischen Abstumpfung, einer Betäubung gegenüber dieser Gewalt führen. Die Beobachtung von solcher Gewalt in Regie- und Bühnenbild, etwa bei Aufführungen von Richard Wagners Musikdramatik, kann aggressives Handeln – und zwar auch gegen Juden – nach sich ziehen.

Weiters wurde mir die Aussage unterstellt, wir seien ausgelaugt von aus dem Ausland „importiertem Schuldgehabe“. Völlig falsch! Das Schuldgehabe war und ist nicht importiert! Was ich gesagt habe, ist: Wir dürfen nicht in andauerndem Kollektivschuldgehabe verharren und tatenlos zusehen, dass unsere eigenen Leute zur Seite geschoben werden, sonst verlieren wir auch noch den letzten Rest unserer Identität und jede Motivation, für unsere Gesellschaft einzustehen. Unsere Künstler werden im Ausland nicht mit jenen offenen Armen aufgenommen, wie die ausländischen Künstler vergleichsweise bei uns. Wir müssen unseren regionalen Künstlern Möglichkeiten schaffen, sich für uns alle, für unsere Gemeinschaft verwirklichen zu können. Auch müssen wir unseren Leuten Präferenz einräumen, ganz genau so, wie sie einige andere Länder nachweislich zuerst ihren eigenen Künstlern angedeihen lassen. Sie halten sich eben an die Gesetze zur Einführung von immateriellen Dienstleistungen. Wir tun nachweislich das Gegenteil.

Kritiker unterstellen Ihnen, ein Gegner moderner Inszenierungen, ja, überhaupt moderner Opern zu sein und stellen Sie als erzkonservativen Künstler dar, bei dem alles „schön und erhaben“ und „süß wie Zuckerbrot“ sein soll …

WEIKL: Es wurde eine moderne Oper für mich komponiert: „Wolkenstein“. Der Komponist ist Wilfried Hiller, den Text hat Felix Mitterer geschrieben. Ich spreche mich klar für die Schaffung, Förderung und Aufführung moderner Opern aus. Aber ist Provokation die Aufgabe der Oper?

Der mit mir befreundete Leonard Bernstein war mit mir einig in seiner Aussage: „Was haben wir Künstler mit Öl und Wirtschaft, mit Überleben und Ehre zu tun? Die Antwort ist: alles. Unsere Wahrheit, wenn sie von Herzen kommt, und die Schönheit, die wir aus ihr hervorbringen, sind vielleicht die einzigen wirklichen Wegweiser, die einzigen klar sichtbaren Leuchttürme, die einzige Quelle der Erneuerung der Vitalität der menschlichen Weltkulturen.“

Erstaunlicherweise formulierte Joachim Kaiser am 8. August 1996, nur einen Monat nach meinem Vortrag, in der „Süddeutschen Zeitung“: „Ist es angemessen, großer, traditioneller Kunst die Aura des Besonderen wegzunehmen? Steckt nicht auch Zerstörungslust in diesem Applanieren? Aufklärer, die für ihre Kulturprodukte Reklame machen, unterschlagen alle Mühe und Arbeit, die geleistet, alle Durststrecken, die in Kauf genommen werden müssen, wenn jemand dem Schönen und Erhabenen so gewachsen sein möchte, dass diese Ansprache sich in Genuss, in Beglückungen und prägende Erfahrungen verwandeln können“.

Er spricht hier vom „Schönen und Erhabenen“, und der Journalist des mich sehr erfolgreich diskriminierenden Kastens hat mir zuvor genau diese Worte als unmögliche Aussage angekreidet!

Den Kritikern zum Trotz: Sie haben eine beeindruckende Weltkarriere als Opernsänger hinter sich, die in zahlreichen Tonaufnahmen und Filmproduktionen gut dokumentiert ist. Sie haben selbst Opern inszeniert, zahlreiche Bücher verfasst, Sie tragen den Ehrentitel „Professor“, haben unzählige Auszeichnungen und Ehrungen erfahren. Insgesamt doch eine herausragende Bilanz! Sind Sie selbst mit dem Bisherigen auch zufrieden?

WEIKL: Ich bin und bleibe ein Suchender …

* Bernd Weikl verweist diesbezüglich auf die Literatur:

„Musiklernen. Pädagogische Auswirkungen neurobiologischer Grundlagenforschung“ in: Scheidegger, Josef / Eiholzer, Hubert (Hrsg.): „Persönlichkeitsentfaltung durch Musikerziehung“, Aarau, 1997 S. 97–109.

Miller, B. (2001): „Gehirn, Sitz der Persönlichkeit“, In: Spiegel online, 09. Mai 2001

Altenmüller, Eckart (2002): „Musik im Kopf“; in Gehirn & Geist, Nr. 1, S. 18–25

Durch Klick auf dieses Video willigen Sie der Datenverarbeitung und -übertragung durch bzw. an YouTube/Google zu. Details in der Datenschutzerklärung.

Hinweis:

Weitere Teile des Interviews mit Bernd Weikl sind in der Filmdokumentation „Verachtet mir die Meister nicht!“ zu sehen.

Durch Klick auf dieses Video willigen Sie der Datenverarbeitung und -übertragung durch bzw. an YouTube/Google zu. Details in der Datenschutzerklärung.