Ron Howards Film-Biographie „A Beautiful Mind“

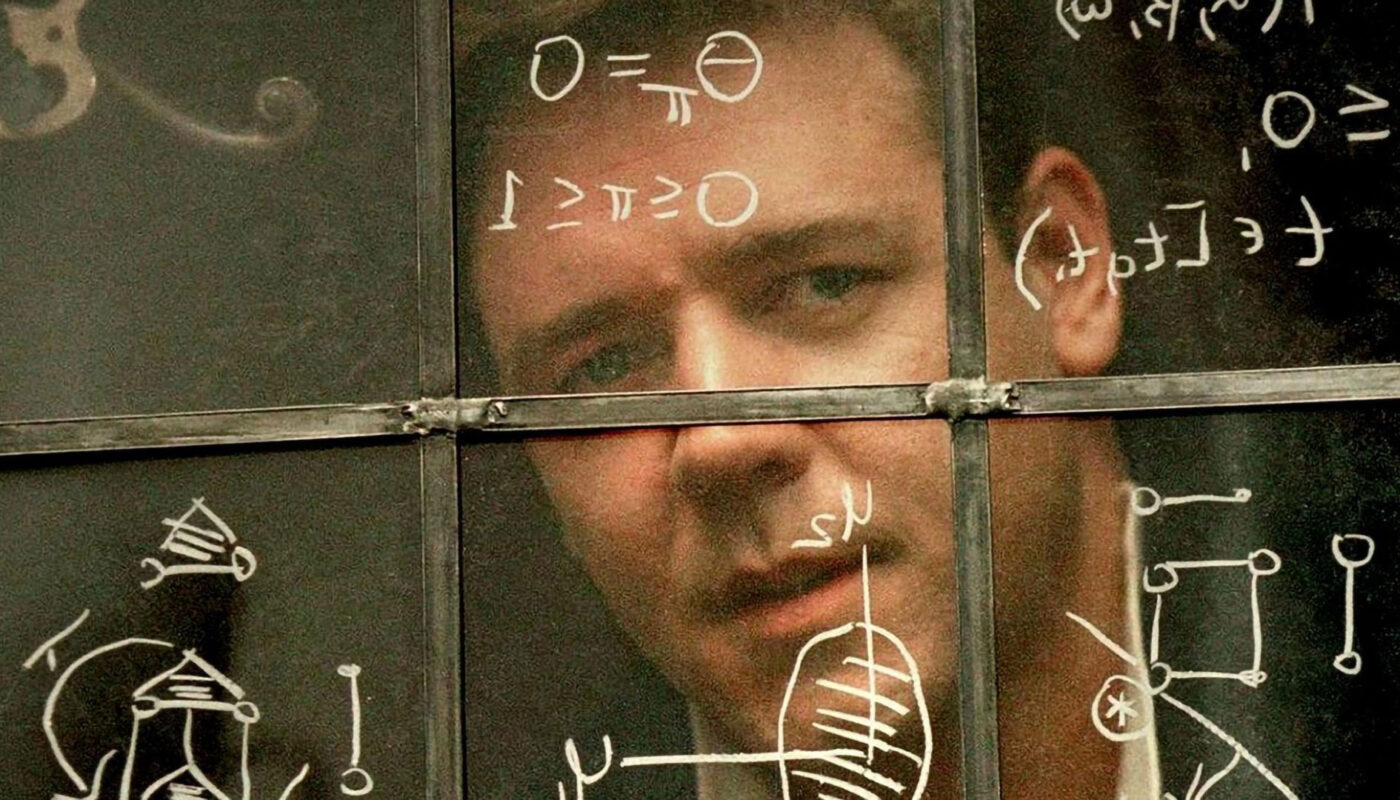

• Schon während seiner Studienzeit an der Princeton University ist John Nash (Russel Crowe) ein Außenseiter. Zwar gilt er als Mathematikgenie, aber im zwischenmenschlichen Bereich sorgt seine zielorientiert-direkte, undiplomatische, aber auch empathiearme und arrogante Art dafür, dass er nur wenige Freunde hat.

Seine Überzeugung, wissenschaftlich etwas Außerordentliches leisten und menschliches Verhalten mathematisch beschreiben zu können, führt jedoch bald zum Erfolg. Nashs Doktorarbeit, die er im Alter von nur 21 Jahren verfasst, macht ihn schlagartig berühmt. Er wird daraufhin zum Professor ernannt und zählt bald zu den angesehensten Mathematikern der Gegenwart.

Auch im Privatleben scheint es für das Ausnahmetalent gut zu laufen: Alicia (Jennifer Connelly), eine seiner Studentinnen, lässt sich von Johns gefühlsrauem, selbstverliebtem Genie-Gehabe nicht irritieren und heiratet ihn aus Liebe.

Vom „Doppelleben“ ihres Mannes weiß sie jedoch nichts. Denn schon vor einiger Zeit ist der Geheimdienst auf Nashs besondere Fähigkeit, Muster im scheinbaren Chaos erkennen zu können, aufmerksam geworden. Er hat von William Parcher (Ed Harris), einem Mitarbeiter der amerikanischen Regierung, den Auftrag erhalten, versteckte Codes in Zeitschriften zu entschlüsseln, mit denen sowjetische Agenten Informationen weitergeben, die letztlich in eine atomare Katastrophe führen könnten. Um das zu verhindern, vergräbt sich Nash immer tiefer in diese zeitaufwändige Arbeit, über die er weder mit seiner Frau noch mit Freunden sprechen kann – und die auch immer gefährlicher zu werden scheint. Denn bald findet Nash sichere Indizien dafür, dass er verfolgt wird, dass man ihm auf Grund seiner geheimdienstlichen Tätigkeit nach dem Leben trachtet.

Schließlich, im Alter von etwa 30 Jahren, erleidet John Nash einen Nervenzusammenbruch – und Dr. Rosen (Christopher Plummer), der ihn behandelnde Arzt, bemerkt bald, worunter der berühmten Mathematiker wirklich leidet …

Der mit dieser Erkenntnis verbundene „Aha-Effekt“ zählt zu den ganz großen dramaturgischen Twists in der Kinogeschichte. Denn das „Doppelleben“, das auch der Zuschauer bis dahin als weitgehend normale und glaubwürdige Wirklichkeit erlebt hatte, gibt es nur in Nashs eigener Wahrnehmung. Ein William Parcher existiert ebenso wenig wie ein Geheimauftrag der Regierung oder eine Bedrohung durch sowjetische Agenten. Auch zwei andere vertraute Personen, mit denen John über viele Jahre freundschaftlich kommuniziert hatte, entpuppen sich als Bewohner einer parallelen Seelenwelt, die sich dem genialen Mathematiker als physische Wirklichkeit präsentiert. Schizophrene Psychose.

Angesichts dieser Realität verliert John Nash zunächst den Boden unter den Füßen. Doch dann nimmt er, unterstützt durch seine Frau, den Kampf gegen die Krankheit auf. Und schließlich gelingt ihm ein fast unglaublicher Akt der Selbstfindung. Er lernt, Halluzination von Sinneswahrnehmung zu unterscheiden und mit den „Schatten seiner Vergangenheit“ zu leben, kann sogar wieder Vorträge an der Universität halten – und 1994 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften entgegen nehmen …

In seiner Filmbiographie „A Beautiful Mind“ (in der deutschen Fassung durch den unnötig plakativen Untertitel „Genie und Wahnsinn“ ergänzt) erzählt der US-amerikanische Regisseur Ron Howard die wahre Geschichte des brillanten Mathematikers John Forbes Nash jr. (1928–2015). Für sein Drehbuch (basierend auf dem gleichnamigen Buch von Sylvia Nasar) erhielt Akiva Goldsman den Oscar.

Manches in diesem beeindruckenden Biopic hat zwar eine zuschauerfreundliche Glättung erfahren – so war Nashs Paranoia in Wirklichkeit antisemitisch ausgerichtet, seine Ehe zerbrach vorübergehend, auch sein Sohn aus einer vorehelichen Beziehung findet im Film keine Erwähnung. Dennoch ist „A Beautiful Mind“ absolut sehenswert. Nicht nur wegen der überragenden schauspielerischen Leistung von Russel Crowe (Oscar-Nominierung) oder der großartigen Bilder des genialen Kameramanns Roger Deakins. Vor allem weckt der Film Verständnis für eine tragische Erkrankung. Und er lässt vielleicht auch die Macht des Geistes ahnen, der innersten Instanz des Menschen, der es gelingen kann, zu seelischen Gegebenheiten aktiv und heilend Stellung zu beziehen – frei nach Viktor Frankl, der so treffend meinte: „Man muss sich von sich selbst nicht alles gefallen lassen“.

(2001, 135 Minuten)